- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Инновации как стратегический фактор социально-экономического развития регионов

Основные направления развития инновационной стратегии развития России, подтверждаемые решимостью государственных органов не просто декларировать регионам выбор инновационного сценария развития, но и создать благоприятные условия для его реального осуществления, связаны с реализацией региональных стратегий инновационного развития.

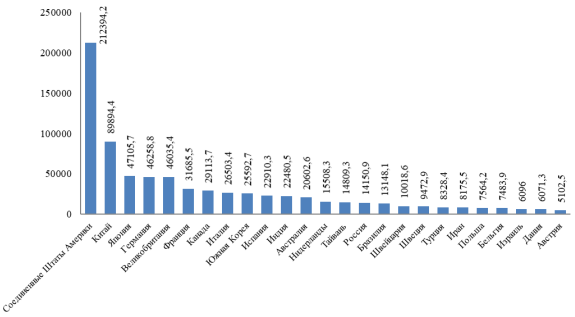

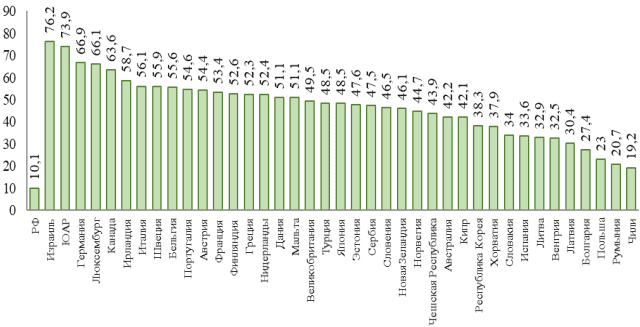

Инновационные процессы, протекающие в экономиках разной степени зрелости, могут обладать схожими характеристиками. В то же время инновационная деятельность в разных странах может отличаться в зависимости от многих факторов: преобладающих отраслей в экономике, институциональных условий, национальных приоритетов развития, географических и культурных особенностей страны или региона и т.д. Таким образом, практика показывает, что в настоящее время экономический рост основан на инновационном развитии, включающем в себя, в том числе, управление процессом накопления знаний, воплощающихся в новых прогрессивных технологических и управленческих решениях (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Количество опубликованных статей в рецензируемых научных изданиях по странам, 2022 г.

Представленная на рис. 1 статистика демонстрирует место России в мировом рейтинге по показателю удельного веса предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе предприятий.

Рис. 2. Инновационная активность предприятий за 2022 г., %

Инновационное развитие государства является одной из приоритетных задач для правительств всех стран в современном мире. К сожалению, в России бюджет, выделяемый на реализацию региональных программ из года в год, не решает проблемы недостаточных темпов развития региональной инновационной среды.

Промышленное развитие России достаточно сильно отличается от западных стран, поскольку приобретает весомое значение только во времена Петра I. Устанавливая высокие пошлины на импорт, но при этом разрешая ввозить сырье и инструменты для фабрик, Петр I создавал благоприятные условия для развития крупной промышленности и освоения регионов страны; в результате чего к концу XVIII в. в стране действовало более 2 тыс. промышленных предприятий, в которые вкладывали свой труд более 1 200 человек.

В процессе формирования общего уровня развития региональных промышленных комплексов и региональной инновационной инфраструктуры необходимо выстраивать целевые программы повышения уровня инновационного развития региональных производственных предприятий.

В рамках программ программно-целевого развития регионального промышленного комплекса в режиме экономических ограничений (санкций) типичной основной целью предприятий становятся обеспечение жизнеспособности предприятия, сохранение кадров инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, удержание технического уровня производства от резкого снижения.

Основные показатели функционирования в период экономических ограничений (санкций):

- борьба за выживание, включающая использование накопленного потенциала;

- сокращение выпуска; взаимные неплатежи;

- сдача помещения в аренду;

- продажа сырья и материалов из резервных фондов предприятия и т.д.;

- управленческие решения ориентируются на краткосрочный период.

В этот же период усилились внутренние процессы трансформации предприятий в фирмы рыночного типа. В коллективах наблюдается рост социальной напряженности. Государство предоставило право частным предприятиям заявлять о желании быть приватизированными. На первую позицию вышли требования внешней среды: удержание своих позиций на рынке и доходов; поддержание платежеспособности.

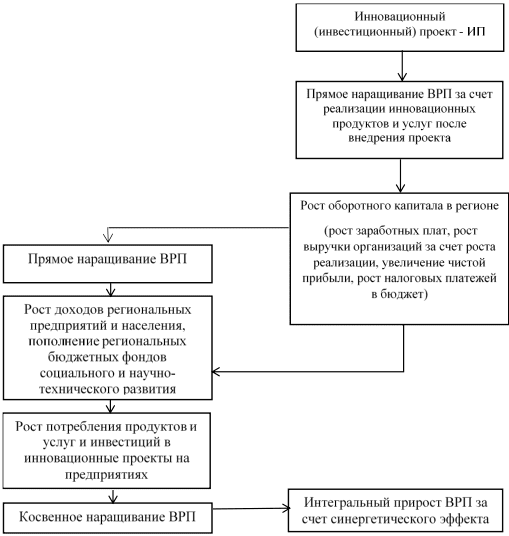

Система управления промышленными предприятиями строится на основе использования новых подходов на основе принципов системности и равновесности (рис. 3). Определение инновационного развития можно трактовать как управляемый процесс изменений во всех сферах жизнедеятельности региона и муниципальных образований, в который входят развитие наукоемких отраслей, разработка и внедрение новшеств, модернизация используемых технологий.

Процедура использования прошлых тенденций в качестве основы для прогнозирования будущих тенденций в окружении экономики, технологии, конкуренции и другого состоит из следующих звеньев:

- Определение, исходя из прогнозируемой эффективности предприятия, тенденций, изменения его прибыльности.

- Сравнение тенденций изменения факторов внешней среды и темпов изменения показателей эффективности предприятия и определение его целей.

- Преобразование целей в скоординированную программу действий для различных подразделений предприятия. Эти программы содержат графики мероприятий, контрольные сроки, инструментарий увязки всех уровней управления по вертикальной и горизонтальной координации.

Рис. 3. Сравнение подходов к управлению региональными социально-экономическими системами

Возможные негативные тенденции развития предприятий региональных промышленных комплексов в период экономических ограничений (санкций), которые необходимо в первую очередь учитывать при выстраивании системы управленческих решений, – деспециализация производства, особенно на предприятиях машиностроения, снижение темпов повышения роста технического уровня производства, качества продукции, а также падение производственной дисциплины из-за остановок производства, изношенности оборудования и снижения квалификации рабочей силы. Структурированный объем выпущенной российскими предприятиями продукции/оказанных услуг за 2021-2022 гг. представлен на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Структура отраслей в стоимостном выражении (2021 г.), %

Рис. 5. Структура отраслей в количественном выражении (2022 г.), %

Результаты исследований РАН по изучению поведения российских предприятий в 1993-2000 гг. показали, что при разработке управленческих решений на предприятиях не рассматривались факторы повышения производительности труда, конкурентоспособности, ресурсосбережения, совершенствования планирования, эффективной организации и автоматизации производственных процессов; увеличения технической вооруженности труда и т.д.

Опыт прошлых лет должен быть принят во внимание, когда используемое планирование не приносило реальной пользы в процессе принятия управленческих решений и даже мешало творческой разработке целей предприятия, усиливались негативные влияния преимущественно краткосрочного периода принятия решений и технологические разрывы в цикле управления; сохранившаяся высокая концентрация полномочий у руководства не должна сочетаться в настоящее время с отсутствием долгосрочной стратегии, конфликтом менеджеров и собственников, отсутствием инициативы у сотрудников.

Потребовался новый подход к планированию и управлению. Современные условия функционирования предприятий региональных промышленных комплексов требуют изменения существующей системы планирования и управления: выявления недостатков используемой системы управления на промышленных предприятиях, главный из которых состоит в попытках перенесения прошлых закономерностей и тенденций на будущее развитие. При реализации моделей планирования путем экстраполяции выявляются серьезные расхождения планов и реальности.

Предприятие вынуждено, прежде всего, заботиться о гибкости и адаптивности своих внутрипроизводственных систем, позволяющих выявлять новые проблемы и вырабатывать новые решения, не ограничиваясь контролем уже принятых. Таким образом, хотя системы стратегического планирования и управления и основаны на прогрессивном принципе предвосхищения новых задач путем разработки стратегии развития, требуется совершенствование существующих систем стратегического управления путем выявления проблем, планирования и проектирования рациональных методов управления.

Интересно

Организационный процесс проектирования предназначен для моделирования структур рациональных методов управления, этапы проектирования в котором выполняют вспомогательную функцию оценки возможностей практического использования наиболее результативных версий организационных решений.

Нами было выявлено, что и существующая система управления предприятиями РПК, в целях эффективного функционирования в период экономических ограничений (санкций), обладает рядом негативных воздействий на внешнюю и внутреннюю среду, препятствующих перспективному развитию производственной деятельности с требуемым уровнем конкурентоспособности и эффективности. Большая доля крупных промышленных предприятий была основана в период плановой экономики и имеет технологическое вооружение четвертого технологического уклада (небольшая доля основных фондов, как было выявлено, относится к периоду третьего технологического уклада в ряде регионов страны).

К основным негативным воздействиям факторов среды относятся:

- моральное и физическое старение основных фондов, с преобладающим оборудованием в возрасте старше 20 лет и с фактически истекшими сроками эксплуатации;

- высокий средний возраст работников промышленных предприятий;

- непрофессионализм большинства руководителей, определяющих экономическую политику, нехватка на предприятиях управленческих команд;

- существующая практика всю технологическую цепочку изготовления продукции выполнять на одном предприятии, что снижает качество, повышает издержки и отнимает ресурсы на новые перспективные разработки;

- состояние уровня научно-технологической базы наукоемких промышленных предприятий в большинстве случаев не соответствует сложности решаемых задач;

- наблюдается крайне низкая технологическая вооруженность рабочих мест средствами компьютерной технологии, микроэлектронной технологии, автоматизации проектирования и испытаний высокотехнологичной техники;

- наблюдается снижение средней рентабельности промышленных предприятий и др.

На ряде предприятий РПК наблюдается, кроме того, неготовность перехода на современные технологии компьютерного безбумажного проектирования на базе стандартов ISO-9000. Отмечено экстремальное состояние как объекта управления, так и его управляющей системы. Не происходят на ряде предприятий изменения системы управления производством и структуры основных производственных подразделений в связи с требованиями заказчиков или их динамика незначительна.

Система управления характеризуется авторитарным управлением на большинстве предприятий РПК

Исследование состояния и развития управления на предприятиях российской промышленности позволило обосновать актуальность развития промышленности России в период экономических ограничений (санкций), основанной на сохранении ряда конкурентных преимуществ в производстве военной и гражданской продукции, а также возможности интегрироваться в новые мировые хозяйственные связи. В то же время отмечен спад инновационной активности; процесс формирования инновационного рынка отстает от потребностей товаропроизводителей. Такое положение промышленности России требует существенных изменений. Стратегические инновационные и инвестиционные проекты в регионах чаще всего имеют ярко выраженный межотраслевой совокупный характер, включающий в свою сферу ряд ассоциированных отраслей региона, обеспечивающих их осуществление.

Анализ инновационных (инвестиционных) проектов на этапе технико-экономического обоснования, базированный на оценке финансовых параметров проекта в каждый год планируемого периода их выполнения, достоверно отражает результативность этих проектов. При этом при разработке стратегии развития на региональном уровне необходимо оценить их влияние на технико-экономический уровень региона в целом.

Следовательно, результаты реализации инновационных (инвестиционных) проектов (ИП) отражаются в структуре валового регионального продукта (ВРП), формирующегося при внедрении проектов регионального развития. Это позволяет учитывать параметры проектов, которые в стандартной форме являются микроэкономическими, в региональном контексте, что необходимо для сравнения альтернативных вариантов размещения бюджетных ассигнований и обоснования выбора конкретного ИП. Процедуру формирования синергетического эффекта в региональной экономике в результате осуществления отдельно взятого значительного инновационного проекта в регионе можно представить в следующем виде (рис. 6).

Общеэкономический инструментарий расчета прямого прироста. ВРП (прямого экономического эффекта), вызванного реализацией инновационных (инвестиционных) проектов, разработан достаточно подробно. Совокупность прямого и косвенного наращивания ВРП дает понимание о наиболее адекватной оценке интегрального экономического эффекта от реализации ИП.

Эта оценка учитывает:

- Экономическо-технологические межотраслевые взаимоотношения между субъектами производственного процесса в регионе.

- Особенности преобразования определенных экономических показателей (региональных показателей уровня заработной платы, прибыли, налоговых платежей и т.п.) в параметры объема выпуска продукции, которые являются составляющими конечного спроса в масштабе экономики региона в целом.

Рис. 6. Схема формирования интегрального прироста ВРП в результате осуществления крупного инновационного проекта в регионе

Ввиду того, что различные виды экономической деятельности имеют разную структуру материальных затрат и структуру цены на выпускаемую продукцию (характеризуемую удельным весом заработной платы, амортизацией, прибылью, налогами в цене продукции), экономический эффект расширения каждого отдельного вида финансово хозяйственной деятельности формируется для каждой отрасли в различных специфических пределах.

К тому же для производства региональных продуктов постоянно требуется конкретное количество импортируемых из других регионов материалов, полуфабрикатов и т.д. Следовательно, увеличение выпуска определенной продукции будет сопровождаться увеличением поставок, необходимых для ее производства. Все эти аспекты учитываются в схеме формирования интегрального прироста ВРП.

Как правило, абсолютное значение прямого экономического эффекта определяется масштабом анализируемого проекта. В то же время соотношение интегрального и прямого экономического эффекта является относительной мерой, характеризующей реакцию экономической системы региона на наращивание определенного вида экономической деятельности. Этот показатель может быть использован как адекватный показатель экономической эффективности воплощения в жизнь региональных инновационных проектов.

Прежде чем приступить к вопросу о будущих стратегических целях или направлениях, необходимо выяснить, какие факторы влияют на решения по номенклатуре продукции, персоналу, специальным навыкам и т.д., ориентированным на будущее, если новая интеллектуалоемкая продукция в настоящее время не производится, персонал в штате под ее выпуск не предусмотрен и т.д. Для обеспечения адаптивности системы управления к указанным факторам необходимо выявить в механизме управления предприятиями региональных промышленных комплексов две подсистемы: адаптивную (изменяемую) и стационарную.

Адаптация (лат. букв. приспособление) ‒ это процесс взаимодействия внутрифирменной системы управления с внешней средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания участников

Системы с гибкой адаптацией представляют собой класс кибернетических систем с развитыми средствами обобщения и использования накопленного опыта. Характером управленческих воздействий становится система концептуальных положений методологии адаптации системы стратегического управления, направленная на повышение эффективности производственной деятельности.

Адаптивная часть (с виртуальными элементами) позволяет изменять структуру и алгоритмы взаимодействия участников инновационного процесса и может быть изменена при улучшении/ухудшении, любом изменении условий внешней среды или же при постановке новых задач и требований.

В период экономических ограничений (санкций) необходимо в теоретических и методологических исследованиях обращать особое внимание на важнейшие для современного этапа развития управленческой науки производства такие вопросы, как:

- система целей и стратегий производства;

- сервисное управление в производстве;

- процессное управление;

- адаптационные изменения в системах стратегического управления, организационных и производственных структурах;

- конкурентоспособность производственного предприятия.

В настоящее время отсутствуют реальные механизмы практического воплощения методологии прикладного маркетинга для сложной наукоемкой продукции в условиях экономических ограничений, повышения роли маркетинга на производственном предприятии; игнорируется ряд важнейших свойств реальной конкурентной борьбы между производственными предприятиями в условиях санкций.

В новых условиях экономических ограничений (санкций) в принятии решений не учитываются:

- Неопределенность множества производственных возможностей наукоемких предприятий.

- Различия в способностях производственных предприятий к восприятию нововведений, получению и обработке рыночной информации.

- Концепция внутренних рынков отдельных предприятий регионального промышленного комплекса как внедрение принципов рыночного хозяйствования во внутреннюю деятельность РПК.

- Интеграционные процессы в управлении предприятиями РПК как на отраслевом, так и на межотраслевом региональном уровне, ориентированные на более эффективное использование всех видов ресурсов.

- Концепция критериев эффективности управления и новых технологий.

Оценка состояния, тенденций, условий функционирования, развития и управления промышленными предприятиями России, а также анализ состояния современной системы стратегического управления и практик его реализации подтверждают актуальность разработки и реализации методологии адаптации системы стратегического управления промышленных предприятий, формирования новой концепции информации, где большинство производственных ресурсов будет занято в области информации, что обеспечит проведение технической эволюции от «обработки данных» к «обработке информации», повысит уровень услуг в производственной деятельности.

Отмечено, например, что применяемые на ряде предприятий Уральского горно-металлургического района системы стратегического управления, ориентированные на использование существующего потенциала промышленных предприятий и рассчитанные на управление ожидаемыми направлениями развития событий, часто оказываются неподготовленными к условиям функционирования в рамках экономических ограничений (санкций) как по ресурсам, так и по времени для принятия необходимых решений, основанных на адаптации предприятия РПК к изменениям в окружающей среде, и в воздействии на это окружение.

Возникает необходимость введения нового планирования в соответствии с целями предприятия РПК, направленными, в том числе, на удовлетворение запросов стратегического партнерства в региональном промышленном комплексе, ориентированного на повышение финансовой устойчивости РПК посредством согласования управленческих решений менеджмента производственных предприятий, входящих в него.

Анализ и оценка теоретических и методологических основ адаптации системы стратегического управления предприятий РПК к условиям экономических ограничений (санкций) показали, что наиболее разработаны и четко отражены в отечественных научно практических публикациях по управлению и организации промышленных производств следующие вопросы:

- структурная модель производственной системы, структура и процесс управления, объект и субъект управления;

- типы производств, этапы производства;

- адаптационные процессы, происходящие в организационных структурах; описание некоторых адаптационных процессов на примере автоматизированного производства с компьютерным управлением, автоматизация производства, гибкость производства;

- комплексное технико-экономическое обследование производства, техническое задание;

- выбор формы организации производства; обоснование типа производства, состава подразделений и их специализации, обоснование форм состава подразделений, построение и обоснование организационной структуры производства;

- организация основного производства и его процессов; вспомогательного и обслуживающего производства;

- оперативное управление производством;

- организация труда персонала;

- концепция САПР «Организация производства».

Оценка предпосылок осуществления стратегического управления РПК обусловлена изменившимися условиями хозяйствования в условиях экономических санкций. Отмечено, что в целом совершенствование системы адаптационного управления находится на стадии обработки материалов мониторинга, начального представления о необходимых направлениях изменения традиционной модели.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)