- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Физико-химические основы тушения огнетушащим аэрозолем

В основе принципа аэрозольного пожаротушения лежит химический процесс подавления цепных реакций в зоне пламенного горения. Огнетушащее вещество аэрозольного пожаротушения образуется в генераторе огнетушащего аэрозоля (ГОА) в процессе горения в нем аэрозолеобразующего состава. Аэрозолеобразующий состав (АОС) представляет собой твердотопливную композицию, способную к самостоятельному горению с образованием огнетушащего аэрозоля, применяемого для объемного пожаротушения. АОС является химической системой, основой которой является конденсированная смесь окислителей и горючих компонентов с целевыми и технологическими добавками.

Для обеспечения требуемых характеристик, а именно, повышения производительности, огнетушащей способности АОС и снижения температуры аэрозоля, в качестве целевых компонентов широко применяются азотсодержащие органические соединения: металлический магний, карбонаты калия, магния, кальция, хлориды калия, натрия, хроматы калия и аммония. На базе компонентов такого типа созданы и применяются модификации твердотопливных АОС различного назначения. В нормальных условиях АОС обладает химической стабильностью, однако при нагреве (от электроспирали, пиропатронов, очага пожара и др.) он способен гореть и обеспечивать получение огнетушащего аэрозоля, являющегося эффективным средством тушения пожара.

К аэрозолеобразующим составам предъявляются определенные требования. Они должны:

- обладать химической и физической стойкостью при длительном хранении; – стабильно воспламеняться и гореть при давлении, близком к атмосферному;

- иметь минимальную зависимость скорости горения (аэрозолеобразования) от величины внешнего давления (барический показатель);

- иметь минимальные взрывчатые свойства и низкую чувствительность к механическим воздействиям (удар, трение).

Они не должны:

- быть чрезмерно чувствительными к тепловому воздействию и лучу огня;

- содержать высокотоксичные компоненты;

- содержать дорогостоящие компоненты;

- изготавливаться по известным отработанным технологиям.

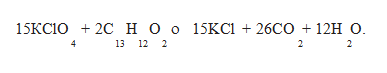

Рассмотрим образование огнетушащего аэрозоля на основе фенол-формальдегидной смолы. В процессе работы ГОА происходит следующая химическая реакция:

В результате горения фенолформальдегидной смолы образуются углекислый газ СО2, пары воды H2O и калийная соль хлористой кислоты KCl, что приводит к ингибированию реакции горения, охлаждению зоны горения и разбавлению среды. Иллюстрация процесса ликвидации горения приведена на рис. 1.

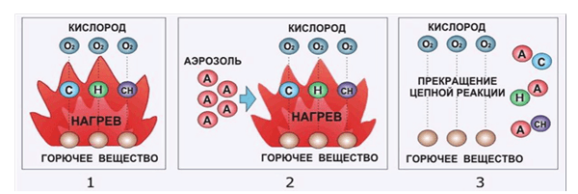

Рисунок 1. Ликвидация горения аэрозолем

В фазе пожара частицы горючего вещества, выделяющиеся при нагреве, соединяются с молекулами кислорода и окисляются с выделением тепла, что ведет к развитию реакции теплового и цепного горения (1). При запуске системы аэрозольного объемного пожаротушения мелкодисперсные частицы аэрозоля, образующиеся из твердого заряда, попадают в защищаемое помещение и распределяются по объему (2). Частицы аэрозоля, являясь более активными по сравнению с молекулами кислорода, соединяются с частицами горючего вещества, что ведет к разрыву цепной реакции горения и нарушению теплового баланса реакции горения (3).

Так как аэрозоль тушит по объему, то он способен проникать в самые труднодоступные места. Огнетушащая концентрация аэрозоля сохраняется в помещении до сорока минут. Таким образом, исключается возможность повторного воспламенения горючих веществ.

Статьи по теме

- Сравнительная характеристика газовых огнетушащих веществ, применяемых в автоматических установках пожаротушения

- Адресные пороговые системы пожарной сигнализации

- Безадресные системы пожарной сигнализации

- Состав и классификация систем пожарной сигнализации

- Извещатели пожарные ручные

- Автономные, комбинированные и мультикритериальные пожарные извещатели

- Дымовые пожарные извещатели

- Газовые пожарные извещатели

- Классификация и основные характеристики пожарных извещателей

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)