- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Автоматические измерительные приборы и системы

Автоматическими измерительными приборами (АИП) называются приборы, в которых процесс измерения происходит автоматически, без участия операторов. Они предназначены для измерения и регистрации параметров, характеризующих технологические процессы производства. К таким параметрам относятся: температура, давление, уровень и расход жидкости, концентрация и состав газов и жидкостей, электрические напряжения и токи, мощность, частота и др.

Широкое использование в настоящее время АИП и все большая потребность в них объясняется рядом важнейших метрологических и эксплуатационных характеристик: высокая точность (погрешность до 0,001 %) и чувствительность (до 10 8), незначительная зависимость показаний приборов от условий эксплуатации, малое собственное потребление энергии, возможность использования маломощных первичных преобразователей сигнала, возможность одновременного измерения нескольких величин, получение документальной информации.

Эти показатели обеспечиваются использованием компенсационного метода измерения, применением совершенных электронных устройств, характеризующихся малой инерционностью и большой выходной мощностью, некоторым усложнением схем узлов АИП, использованием объективного отсчета измеряемых параметров.

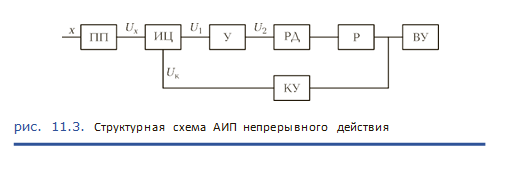

В общем случае структурную схему АИП непрерывного действия можно представить в виде рис. 11.3. Здесь ПП — первичный преобразователь, ИЦ — измерительная цепь, У — усилитель, РД — реверсивный двигатель, Р — редуктор, КУ — корректирующее устройство, ВУ — выходное устройство. Звенья прямой передачи сигнала или прямого тракта системы (ИЦ, У, РД, Р), охваченные корректирующим устройством КУ, образуют следящую систему СС и обеспечивают автоматизацию процесса измерения.

Принцип действия следящей системы СС заключается в сравнении измеряемой величины Ux, поступающей от первичного преобразования ПП, с компенсирующей ее величиной Uк, вырабатываемой корректирующим устройством КУ. Разность этих величин

U U1 усиливается и подается на реверсный двигатель РД, который, воздействуя через редуктор Р на корректирующее устройство КУ, одновременно обеспечивает работу выходного устройства ВУ.

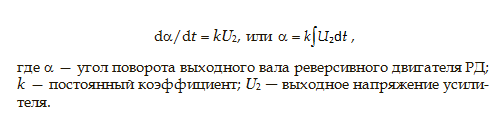

Равновесие системы наступает при U 0. Это равновесие возможно в астатической системе, необходимым условием которой является наличие в прямом тракте передачи сигнала интегрирующего звена. В данном случае интегрирующим звеном является реверсивный двигатель РД, так как скорость поворота его выходного вала пропорциональна поданному на управляющую обмотку напряжению:

В действительности, при равновесии U 0 и определяется порогом чувствительности Uпор — минимальным значением U, приводящим к троганию двигатель, и инерционностью звеньев системы.

По типу измерительных систем существующие АИП непрерывного действия подразделяют на мосты с уравновешиванием по одному параметру, потенциометры постоянного тока и приборы с дифференциально-трансформаторной системой. Принципы построения и требования, предъявляемые к измерительной цепи и корректирующему устройству перечисленных АИП, имеют принципиальные различия.

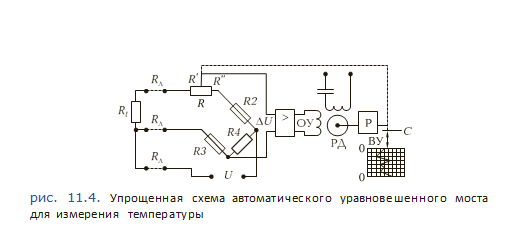

Автоматический мост для измерения температуры. На рис. 11.4 приведена упрощенная схема автоматического уравновешенного моста, предназначенного для измерения температуры с помощью терморезистора Rt. В одно из плеч моста включается терморезистор, подсоединяемый с помощью линии связи сопротивлением Rл. Три остальные плеча выполнены из термостабильных резисторов R, R2—R4.

Уравновешивание моста при начальной температуре осуществляется изменением положения движка переменного резистора R. При отклонении температуры от начальной изменяется сопротивление терморезистора и мост выходит из равновесия. Появляется сигнал рассогласования U, поступающий на вход усилителя. Усиленный сигнал подается в обмотку управления ОУ реверсивного двигателя РД, на валу которого имеется редуктор Р, механически связанный с движком переменного резистора R и указателем выходного устройства ВУ.

Посредством этих связей мост автоматически приводится в равновесие. Отработка сигнала рассогласования происходит до тех пор, пока U больше порога чувствительности регулятора Uнор. Выходная величина может быть отсчитана по шкале, отградуированной непосредственно в градусах Цельсия. Градуировка шкалы справедлива для каждого конкретного терморезистора.

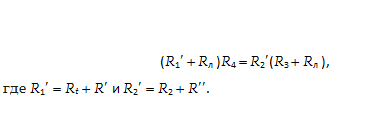

Трехпроводное включение терморезистора позволяет существенно снизить влияние соединительных проводов Rл на точность измерения. Действительно, с учетом того, что два провода сопротивлением Rл подсоединены в смежные плечи моста, а третий с таким же сопротивлением — в диагональ питания моста, получим:

При симметрии плеч моста, т. е. при R2 R4 получаем полное устранение влияния Rл на погрешность измерения. Шкала прибора, т. е. зависимость f(T), имеет линейный характер при включении терморезистора R1 в плечо мостовой цепи, прилегающей к реохорду R.

Автоматический потенциометр постоянного тока. В качестве примера реализации автоматического устройства, использующего компенсационный метод измерения, рассмотрим потенциометр, работающий в комплекте с термопарой, на концах которой создается термоЭДС E1 (рис. 11.5).

Компенсирующее устройство этого потенциометра выполнено по мостовой схеме. Процесс измерения осуществляется в два приема. При положении К переключателя П происходит установка рабочего тока с использованием нормального элемента с ЭДС EN. Напряжение разбаланса U EN RNIр2 поступает на вход усилителя. С выхода усилителя напряжение подается на обмотку управления ОУ реверсивного двигателя РД, который изменяет положение движка реостата Rрег. Прибор автоматически доводит значение U до нуля. В этом случае в цепи устанавливаются определенные токи Ip, Ip1, Ip2.

При положении И переключателя П происходит переключение механической связи реверсивного двигателя РД на движок В потенциометра. Измеряемая ЭДС E1 термопары уравновешивается компенсирующим напряжением

Современные автоматические потенциометры для измерения температуры снабжаются стабилизированными источниками питания. Они не имеют нормального элемента и режима автоматической установки рабочих токов.

Дифференциально-трансформаторное устройство. Схема, показанная на рис. 11.6, нашла широкое применение для измерения давления (автоматический манометр), уровня жидкости (уровнемер) и расхода жидкости (расходомер).

Статьи по теме

- Измерение действующих значений переменных токов и напряжений

- Измерение средних и амплитудных значений переменного тока

- Измерение сопротивлений мостовыми методами

- Цифровые измерительные приборы

- Электронные аналоговые вольтметры

- Измерение малых токов и напряжений и нулевые указатели

- Измерение постоянных токов и напряжений

- Метрологическая надежность средств измерений и основные понятия теории метрологической надежности

- Измерение электрических параметров интегральных схем

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)